- 发布日期:2025-02-02 11:39 点击次数:105

阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,您的支持是我坚持创作的动力~

文|文琦

编辑|文琦

《——【·前言·】——》

淮海战役,作为中国解放战争中的关键战役之一,不仅是一场军事对决,更是两个完全不同指挥风格的较量。

一个是拼尽全力、熬夜奋战的领导团队,另一个则是在会议室里休足午觉、优雅决策的指挥系统。这两个截然不同的指挥方式,最终成了这场战役的胜负关键。

战役背景与双方指挥官概述

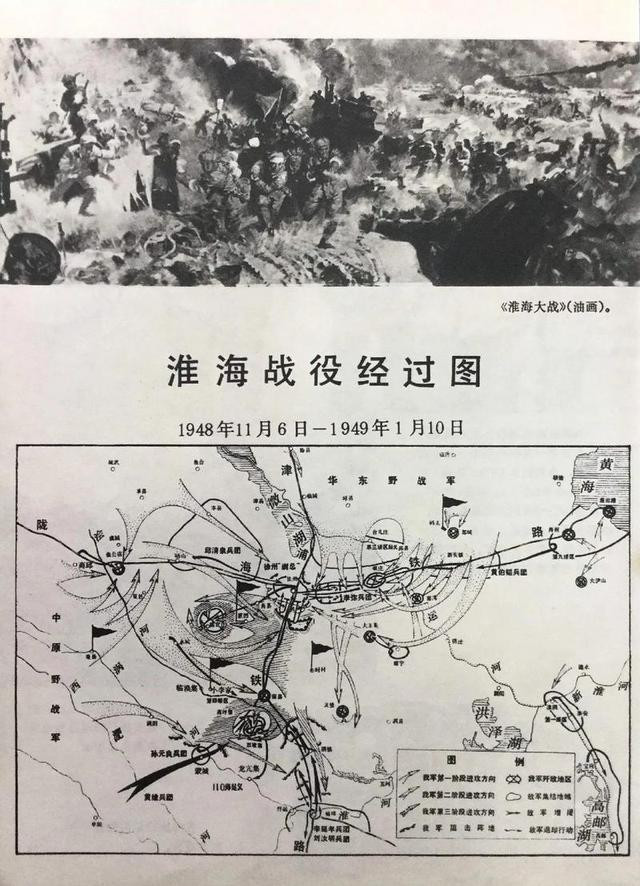

1948年,随着内战的全面爆发,国民党和中国共产党在全国范围内展开了长达数年的恶战。淮海战役作为决定战局的关键之役,吸引了无数的目光。

这场战役不仅仅是一场普通的军事较量,更是战略、战术与指挥方式的较量。指挥官们的不同理念与手段,直接影响着整个战役的走向。

11月,解放军的战略布局逐渐形成。毛泽东等人决定发起淮海战役,这一战役的目标是切断国民党军队在华东、华中的兵力,同时为即将到来的全国性解放战争创造条件。

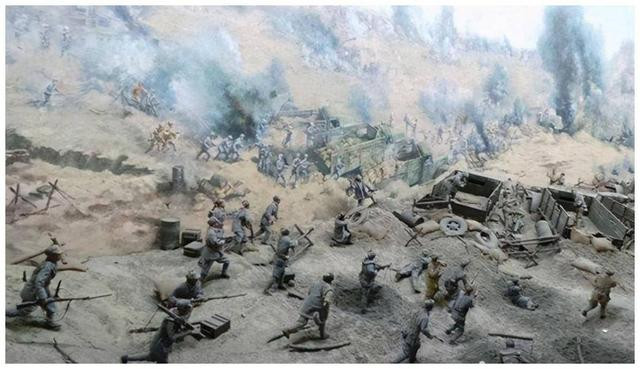

战役自11月6日打响,经过了近两个月的持续战斗,最终在1949年1月10日结束。

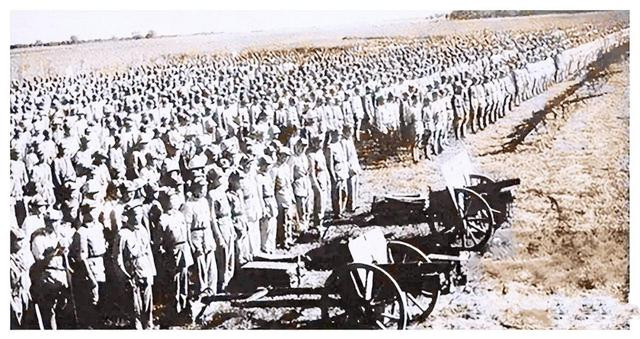

战斗历时66天,解放军先后发动了几次大规模进攻,成功将国民党军队围困,并歼灭了大量敌军。

在这一过程中,指挥官们的决策成为了战役成败的关键因素。

两方指挥官的不同指挥方式、战术安排,以及在指挥过程中的实际行动,决定了战役最终的胜负。

这场战役的指挥官,可以说是两种风格的典型代表。中国人民解放军的指挥官如毛泽东、刘伯承、陈毅等人,通常以务实、灵活为特点,密切与前线保持联系,指挥手段更加灵活和即时。

而国民党方面,像刘峙、杜聿明等人则代表着传统的、集中决策的军事作战方式。

毛泽东作为总指挥,不仅在战略层面做出决策,还亲自参与前线指挥,时常深入到一线与部队保持沟通。

刘伯承是中原野战军的司令员,素以精确的战术指挥而著称,与粟裕、邓小平紧密配合,指挥了多次关键战役。

陈毅是华东野战军的指挥官,与刘伯承共同协作,负责多个战线的协调。

粟裕负责中原战线,战术安排往往精准到位,几乎每一场战斗都能通过细致的调度和兵力部署获得优势。

国民党方面的指挥体系则显得较为僵化。刘峙等人的指挥风格过于集中,导致无法及时获得一线的反馈,决策往往滞后于实际战况。

杜聿明、黄百韬等人虽然有一定的作战经验,但缺乏有效的沟通和统一指挥,导致他们的部队在战斗中屡屡陷入困境。

指挥官的工作方式与作战策略

中国人民解放军的指挥官展现了与国民党截然不同的作战风格。从指挥方式到作战策略,领导层的行动始终强调高度的灵活性与战场适应性。

毛泽东作为总指挥,亲自参与了战役的战略部署。尽管身处遥远的延安,依旧通过电报、电话等方式与前线指挥官保持紧密联系。

他强调前线指挥官要根据实际情况做出反应,必要时调整作战计划。有时会亲自赶赴前线,参加指挥,确保战略部署能够得到准确执行。

刘伯承和陈毅在战役的指挥中充分展示了灵活性和决断力。刘伯承经常带领部队进行“空降式”指挥,临时根据敌情调整战术。

陈毅在管理华东战场时,同样强调与地方武装的合作,确保后勤供应畅通,并通过与前线的快速反馈调整战略。

粟裕在战役中担任中原野战军司令员,指挥风格灵活、精确。

在面对敌人防线时会依据地形和敌方兵力部署,灵活地调整自己的进攻节奏。有时会利用敌人松懈的空隙发动突然袭击,最大程度地利用敌人的弱点。

与中国人民解放军的灵活作战策略不同,国民党的指挥官在淮海战役中的表现则显得较为死板和缺乏应变能力。

在战争初期的优势逐渐消失,部分指挥官无法及时适应战场变化。

刘峙作为总司令,基本上依靠南京的指挥中心来决定战役的走向。较少直接与前线沟通,导致做出的战略决策往往滞后。

由于指挥体系过于集中,无法及时了解战场的变化,导致其指挥的兵团多次错失反击的良机。

杜聿明作为第七兵团的司令官,指挥经验丰富,但指挥风格过于依赖上级指令。

即使在面对解放军的强大进攻时,依然未能迅速调整战术,缺乏对敌情的实时反应。多次的延迟响应,最终导致了战役的失败。

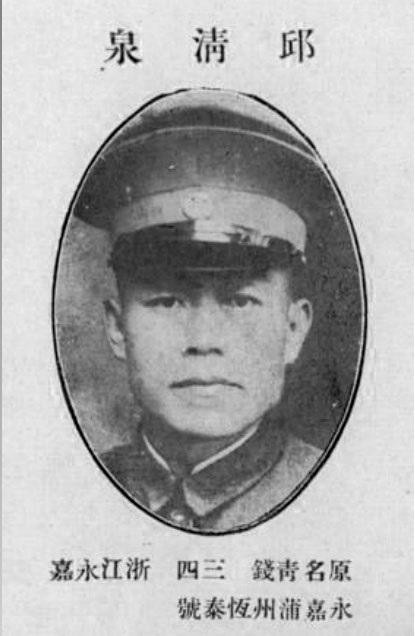

黄百韬和邱清泉分别负责第十三和第十六兵团,但两人的指挥风格完全不同,导致他们之间缺乏有效的协调。

指挥官的工作时间安排与作战节奏

战役的成败不仅与战略、战术密切相关,指挥官的工作安排、战斗节奏也直接影响整个战局。

淮海战役中,双方指挥官的时间管理和作战节奏形成了鲜明的对比,尤其在决定部署与调整方面,两者的不同选择直接影响了兵力的调动与指挥的效率。

解放军指挥官的工作节奏非常高效,几乎没有停歇。毛泽东及其身边的指挥团队,以实事求是的工作态度,保持着随时应对战局变化的能力。

与国民党的集中指挥不同,解放军的指挥系统更加注重信息的流通与前线的反馈,这使得他们能够随时调整策略。

毛泽东虽然身在前方较远的地方,但每天的工作时间被严格安排。早晨的电话、夜晚的电报,这些都是处理战役事宜的重要途径。

他对战场局势高度关注,及时接收到各地指挥官的情况汇报。每次重大决策,都会与刘伯承、陈毅等前线指挥官进行讨论,确保决策不失误。

他们的工作节奏可以说是“昼夜不停”。常常依据战况,不分昼夜地进行调整。

晚上刘伯承与陈毅就经常召开紧急会议,商讨第二天的作战部署。

粟裕同样重视与各战线的联系,确保各个兵团的协调与配合。每次战斗后的总结会议,也是指挥官们反思和调整战略的关键时刻。

陈毅在华东战区的指挥风格更注重后方和地方力量的调动,作战安排不仅关注前线作战,还在后方做了大量应急准备。

每当战局变化,他都会根据情报迅速做出反应,调度地方武装参与战斗,确保在短时间内形成合力。

解放军的工作时间没有固定的上下班周期,他们完全根据战局的变化来调整自己和部队的作战节奏。

在这种情况下能迅速应对敌人的行动,做到精准打击与有效的兵力调配,确保了战斗的持续性和高效性。

与解放军的紧张高效相比,国民党方面的指挥官在时间管理和作战节奏上显得松懈甚至低效。指挥体系中,许多决策是在遥远的南京完成,战场指挥存在着极大的滞后性。

刘峙虽然是总指挥,但实际的指挥工作大多依赖于南京的远程决策。很少直接参与前线的战斗指挥,也没有第一时间收到前线的反馈。

决策的滞后导致了国民党军队无法及时对解放军的进攻做出有效反应。在一些关键时刻,他甚至因过度依赖高层指挥系统,而未能调整战术,错过了反击的最佳时机。

杜聿明是国民党在淮海战役中表现最为失误的指挥官之一。外界普遍认为他缺乏实战中的应变能力,且在面对敌军的进攻时,选择了“休息”的方式来度过危机。

在战役初期未能快速决策,导致了局势的恶化。当他终于做出反应时,敌军已在多个战线取得了优势。

国民党指挥官之间的沟通极其滞后,各兵团之间缺乏有效协调。黄百韬和邱清泉虽然负责不同战区的指挥,但彼此间并未形成紧密的合作。

邱清泉在面对解放军的进攻时,虽然有时间准备,但缺乏充分的支援,未能及时与其他兵团协调。

黄百韬则相对保守,未能在关键时刻做出快速决策,导致兵力在战斗中被分割与浪费。

国民党在指挥工作上的拖延,导致了在战斗进行时的严重滞后。

与解放军相比,指挥官们过度依赖中央集中的指挥体系,缺乏灵活应对战场变化的能力。这一管理失误,最终直接影响了战役的进展和结局。